Pesadilla escheriana

Llegué a Xalapa en una fría noche de finales de febrero de 2002. El carnaval de la ciudad tenía las calles céntricas cerradas, por lo que el taxista me tuvo que dejar a dos cuadras de mi pequeño cuarto, al que recién me había mudado. Con mi maleta al hombro, caminé toda la empedrada de Diego Leño hasta llegar al parque que solía ser un huerto de frailes, y en Jiménez y Jiménez doblé, para subir la falda del Cerro. La niebla era espesa, y todas las luces de casas y arbotantes la incendiaban. Tenía mis manos como cortadas por navajas y mi nariz escurriendo como un condensador por los 7°C del termómetro.

Llegué al zaguán blanco y lo abrí con mi llave. Era una cuartería pequeña, con departamentos puestos en batería a lo largo del corredor. La cochera hacía las veces de espacio interior, como el de las haciendas. Del lado izquierdo dormíamos los inquilinos, y del derecho había dos casas: arriba vivía la dueña del edificio, y abajo su hermana con su único hijo ingrato. Ludivina, la casara, tenía dos hijos mayores, y su hijo vivía en casa aún. Ella era una mujer bajita, blanca como la niebla incandescente y arrugada como una pasa; el pelo hecho una maraña rizada como la estopa de una antorcha. Sin embargo, era alegre y llevadera, siempre y cuando se le pagara a tiempo. Nunca me molestó el tiempo que vivía allí. Si me retrasaba un día, me lo recordaba desde su casa, al verme pasar.

Al entrar a mi cuarto el aroma de insecticida me golpeó en la cara. Mi padre lo había roseado dos días antes, cuando lo pintamos, para acabar con las cucarachas. Me precipité hacia la ventana, que daba hacia un extenso patio interior abandonado, y dejé la puerta abierta, para que se despejara el hedor. Pero la atmósfera del cuarto era cálida, y rápido se enfrió. Cerré puerta y ventana y encendí la computadora, para poner un poco de música. No tenía TV, pero sí una grabadora con cede, radio y dos caseteras. Era un domingo, y no recuerdo si después de acomodar mi ropa en la cómoda y clóset, me puse a leer, o escribí, o me masturbé con las poca pornografía que guardaba. Todos aquellos años que viví en ese departamento del centro de Xalapa se me revuelven en la memoria. Allí pasé sueños incómodos, pesadillas, enfermedades, desvelos, visitas de amigos, cogidas con un amante, horas de estudio, horas de abulia. Sobre el restirador de cedro, que debía usar para dibujar planos (y fue más bien poco lo dibujado), leí revistas de divulgación científica, leí libros, escribí poemas y muchas hojas manuscritas. El restirador aún existe. El escritorio de computadora, que compré unos meses después a la fecha que refiero, también.

Incluso existe el pequeño refrigerador, la cómoda, el minicomponente que llegó a desplazar a la grabadora, pero la computadora de aquella época no. Descompuse varias veces mi computadora. Siempre el mismo defecto: disco duro. Existen, pues, muchos de los muebles con los que traté de vivir cómodamente aquellos años de carrera universitaria. Hace poco recorrí la calle en Google Street View y descubrí que persiste el color naranja deslavado de los muros exteriores y que persiste el zaguán blanco.

Pero miento, porque apenas llegué a mi cuarto salí al teléfono público y marqué el número gratuito de mi casa, en Martínez de la Torre (una ciudad maldita que no merece ser nombrada). Tenía 18 años recién cumplidos y cursaba el segundo semestre. Había terminado mi primer semestre con 9.6 en promedio, y mi futuro lucía esperanzador. De eso no hablé con mi madre; sólo describo el contexto. He olvidado aquella conversación, pero apuesto que versó sobre el “llegué sin problemas” y el “todo bien”. Algo sobre el trabajo familiar debió deslizarse. Recuerdo haber llegado abatido y nostálgico. El viaje, como todos los viajes de Martínez a Xalapa, fue demoledor: cuatro horas en autobús subiendo la sierra, pese al aire acondicionado, al W.C., a la película y pese al asiento ergonómico. Nunca realmente me llegué a acostumbrar a encaramarme a esa montaña rusa que era el paseíto aquel. Tal vez por eso dilataba mis visitas a casa para cada quince días.

Los domingos en Xalapa eran de cine en Cinépolis Plaza Museo, o en El Ágora, cine de arte. Sin embargo, le tomé confianza al barrio tiempo después. Y le tomé cariño a la ciudad muchos años después. Tal vez fue en aquel tiempo que decidí que no buscaría ninguna relación amorosa ni sexual. Que viviría solo y soltero, por siempre. Y así construí una fantasía homosexual que me provocaba erecciones en plena madrugada, y con desleches frenéticos sobre el piso de loseta. Aunque el departamento estaba dentro de un edificio, mi estancia allí fue independiente, y podía salir y entrar cuando quisiera, sin vigilancia ni visitas contadas. Vivía a mis anchas, pues, con la perfecta oportunidad de llevar los amantes que quisiera. Pero yo decidí una ruta más crítica y contradictoria. Decidí guardar las apariencias, y hacerles creer a mis amigos de ingeniería que yo era tan heterosexual como ellos. Fue una decisión que estiré hasta el quinto semestre, cuando logré contactar a un hombre desconocido y mayor, que hoy es parte de la Historia.

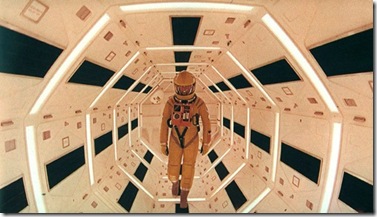

Fue mi primer departamento en el que viví con absoluta libertad de hacer, ir y venir, aunque llamara a casa de mis padres para que resolvieran mis problemas. El departamento, seis años después de haberlo abandonado, regresa en forma de sueños. Se mezcla con otros espacios, personajes y situaciones. Como me pasa con aquella casa de mi infancia y pubertad, entre los límites tropicales de México y Belice. Una casa a la que vuelvo una y otra vez en sueños, donde se mezclan gentes, situaciones. Sin embargo, la casa de mi infancia siempre luce intacta, tal como la dejé. Al contrario, el departamento se confunde con otros espacios. Xalapa misma es un lugar y termina siendo otro, como en una pesadilla escheriana.

Foto tomada de acá.

Foto tomada de acá.

Comentarios